似て非なる画材、この差って何?

あべちゃんのサブカル画材屋 紀行

化粧品メーカーが守り続ける、赤い絵の具とは?

第二回/伊勢半本店 〜紅(べに)編〜

都内近郊に点在する画材の専門店をめぐる連載企画。大型店ではカバーしきれないマニアックな商品と知識を求め、イラストレーター兼ライターの筆者が専門店に潜入します。今回訪れたのは、東京・南青山にミュージアムを構える「伊勢半本店」。化粧品メーカーでありながら“赤い絵の具” を販売していると聞きつけて現場に向かいました。赤を売る店・紅屋(べにや)とは一体……?

(取材・文・イラスト:阿部愛美)

<<< 第一回目 「鳩居堂本店」〜筆編〜

>>> 第三回目 「喜屋」〜岩絵具編〜

>>> 第四回目 「ならや本舗」〜墨編〜

>>> 第五回目 「うぶけや」 〜はさみ編〜

>>> 第六回目 「山形屋紙店」 〜和紙編〜

>>> 第七回目 「インクスタンド」 〜カラーインク編〜

>>> 第八回目 「ラピアーツ」 〜額縁編〜

>>> 第九回目 「箔座日本橋」 〜金箔編〜

>>> 番外編 「菊屋」 〜左利き用品編〜

>>> 第十回目 「宝研堂」 〜硯編〜

>>> 最終回 「岩井つづら店」 〜つづら編〜

お猪口の内側で玉虫色に輝くもの。これが一体何かお分かりになるだろうか……?

水をつけると赤く変化する。……不思議!

なぜ玉虫色に輝くのだろうか。

水の量や重ね塗りによって色の濃度が調整できる

それぞれの肌の色に馴染む

「玉虫色に光る科学的根拠は解明されていません。ただ、紅の純度が高いと起こる現象のようです。純度が高い紅は粒子がとても細かく、乾燥した状態で光に当たることで光の乱反射が起こると考えられています。すると、人間の目には補色(反対色)関係の緑色に近い色として捉えられるのではないかといわれています」

紅を重ねることで神秘的な輝きに

江戸時代に紅屋として創業した「伊勢半本店」で、紅がもつ赤の魅力について伺った。

下唇を玉虫色にする「笹紅(ささべに)」。江戸時代に大流行したが、当時も玉虫色に輝く紅は高価な化粧品。人気の遊女や芸者のみが実践できたという

江戸時代の木版画絵の具「細工紅」

完全受注生産だが個人でも購入可能

女性でなくとも心奪われてしまう化粧紅だが、紅は紅でも今回の目的は絵の具であることを忘れてはいけない。

店頭には並ばない絵の具「細工紅(さいくべに)」を出して頂いた。

添加物が入っておらず紅花の色素と水のみで作られるため、絵の具でありながら日持ちしない。ごく緩い粘性はあるがほとんど液体のように見える。購入した人は、それぞれ浮き粉などを混ぜて使用するそうだ。

化粧紅と加工方法が異なるため、乾かしても玉虫色にはならない

「江戸時代に、浮世絵『錦絵』に使用されてきた紅です。錦絵は主版と数種類の色版が制作される木版多色刷り。色版のなかでも紅をつかった版は親方が摺るものでした。作品の印象が大きく変わってくる重要な色のひとつだったそうです」

とは、阿部さんと同じく本紅事業部の島田美季(しまだ・みき)さんだ。

花柄が描かれたピンクの部分に紅が使われている。左が細工紅、右が洋紅他を使用したもの。

(写真は、紅ミュージアム主催講座のデモンストレーションで摺られた作品)

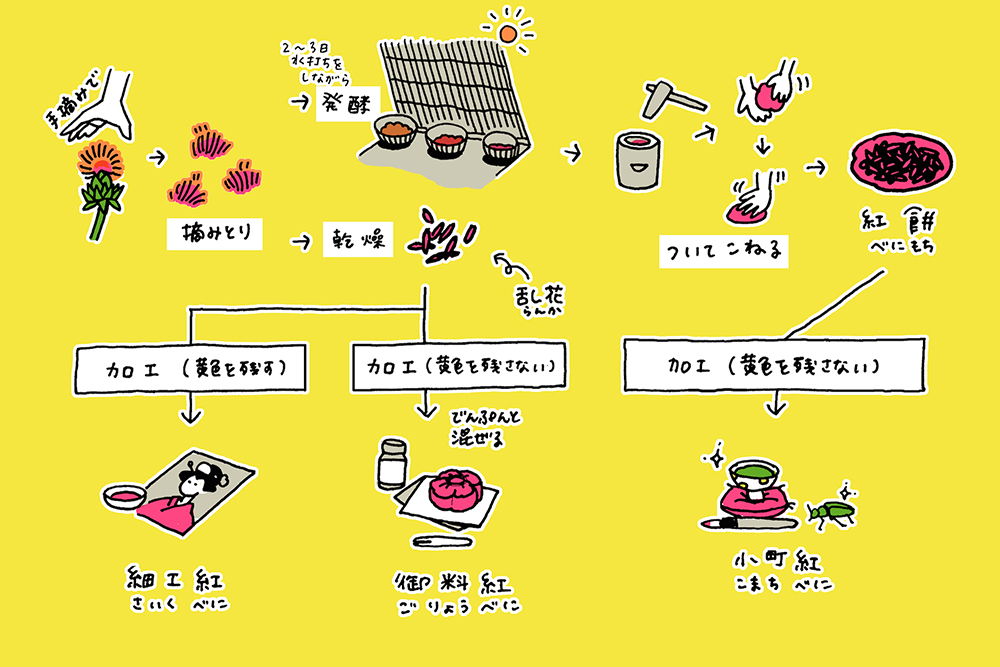

紅花から赤い色素のみを精製・抽出した紅は口紅用に、一方、精製工程の少ないやや黄色色素の残る紅は摺り物や彩画などの着色用に充てられる。

実際に紅を紙に乗せてみる。

筆者が抱いていた落ち着きのある「紅色」のイメージとはかなりかけ離れていた。とても鮮やかな蛍光色だ。化学染料がまだない江戸時代、この蛍光色はどんなに人々の注目を集める色だっただろう。薄く溶いた紅を重ね摺りすることで濃色を表現し、摺り師が特に大切に扱った画材だったそうだ。

紅花の中に同居する、99%の黄色と1%の赤い色

紅花に含まれる赤い色素は、たったの約1%。

この1%を抽出し、直径約6.2mmのお猪口(小町紅「さくら」の場合)に塗るために使用する紅餅は、なんと3〜5個! つまり約1000〜1500輪の紅花から作られているというから驚きだ……!!

1000輪もの花を想像するのは難しいが、紅花に含まれる赤い色素がいかに貴重かがよく分かる。

紅花(写真はドライフラワー)

選ばれし1%の赤があれば、99%の黄色は水と一緒に流される運命。江戸時代には、黄汁を利用しておべべを染めていたとか

[ ディープなお話 ]

赤い色禁止令!?

食品に添加する「御料紅」の瓶に書かれた注意書き。読んでみると「昆布類、食肉、野菜、鮮魚介類などの食品に使用できません」との表記が。これは一体ナンダ……?

「生鮮食料品に着色料を使うと、品質・鮮度に関して消費者が判断を誤る恐れがあるからです」と島田さん。

噛み砕いていえば、人工的に色を足すことで鮮度をごまかすのを避けるためなのだとか。御料紅に限らず、食品に添加する着色料はこのような法律が定められているそう。し、知らなかった……!!

チーク(頬紅)をいれることで若く(フレッシュ)見せるという考えは、女性の化粧も同じかも……!?

花の命は短くて。美しくも儚い運命

とても美しい紅だが、今ではあまり使われる機会は少ないという。

「明治以降は海外から輸入された洋紅(コチニールや合成染料など)の登場により、紅の文化が衰退しました。江戸時代にはたくさんあった紅屋も現在では当社のみ。現在販売している『細工紅』も、2008年に行なわれた浮世絵の復刻プロジェクトで再現されるまでは、作られない時期が長く続いており、職人も一からの試作に苦心していました」(阿部さん)。

日光などの光による退色が避けられない紅。発色の良い化学染料や、長期的な保存が可能な顔料などの絵の具にとって変わられたのは自然の流れだった。

それでも、使いつづけてくれる人々の存在が紅の伝統を守っているという。

御料紅が使われている

石川県金沢市の和菓子屋「森八」の

干菓子「長生殿(ちょうせいでん)」

「今でもいくつかの老舗和菓子屋さんでは、合成着色料ではなく当社の本紅を愛用してくださっています。自然のものでありながら発色がよい上に、ほとんど味もないから菓子の味を邪魔しません。一方、画材としての紅は、伝統的な技法で木版画を制作する人はもちろん、日本画の画材として使う方もいらっしゃいます。たくさん売れるような商品ではありませんが、使ってくださる方がいる限り、紅を守らなければと感じています」(阿部さん)。

伝統や文化と同じく、使われなければ消えて無くなってしまうのは色も同じなのだ。

色が抜けるごとに年齢に合った着物になっていく。退色する生地は経年変化が楽しめそう

"赤い色しか売らないお店" の正体は、口紅、絵の具、そして食紅を売る紅屋であった。江戸時代から受け継がれる特別な色を継承しているのが画材屋ではなく化粧品メーカーというところが面白い。

紅花でつくられる赤い色は、一色でありながら玉虫色に輝いたり、重ねるほどに奥行きが深くなる不思議な色。日光で容易に退色することを知りながらも、発色の良さに引かれた江戸時代の摺り師の気持ちが分かるような気がした。

変わった画材に挑戦してみたい人や、色にこだわりをもって書いている人はぜひ紅を試してみてほしい。見たこともない画材に、創造力がかき立てられるはずだ。

<<< 第一回目 「鳩居堂本店」〜筆編〜

>>> 第三回目 「喜屋」〜岩絵具編〜

>>> 第四回目 「ならや本舗」〜墨編〜

>>> 第五回目 「うぶけや」 〜はさみ編〜

>>> 第六回目 「山形屋紙店」 〜和紙編〜

>>> 第七回目 「インクスタンド」 〜カラーインク編〜

>>> 第八回目 「ラピアーツ」 〜額縁編〜

>>> 第九回目 「箔座日本橋」 〜金箔編〜

>>> 番外編 「菊屋」 〜左利き用品編〜

>>> 第十回目 「宝研堂」 〜硯編〜

>>> 最終回 「岩井つづら店」 〜つづら編〜

1825年(文政8年)に創業した紅屋。今回取材した「伊勢半本店 紅ミュージアム」では、紅の歴史を紹介する資料室と、紅を体験できるサロンが併設されている。資料室では紅花の歴史や紅の製造風景、江戸の化粧文化などを実際に使用されていた化粧道具や絵画・文章の展示とともに紹介。サロンでは伝統製法で作られた口紅「小町紅」の体験が可能だ。「御料紅」と「細工紅」は店舗に常備していないため、問い合わせのこと。

●伊勢半本店 紅ミュージアム

住所/東京都港区南青山6-6-20 K's 南青山ビル1F

営業時間/10:00~18:00(入館は17:30まで)

※ただし、企画展開催中は開館時間に変更が生じる場合がある

定館日/月曜日(月曜日が祝日または振替休日の場合は、翌日)、年末年始

TEL/03-5467-3735

URL:http://www.isehanhonten.co.jp/

|絵の具「細工紅」

価格12,960円(税込/送料込)、

10g(遮光性瓶入り)

成分/カーサミン、サフラワーイエロー

※澱粉糊は添加しない

品質保持期間/要冷蔵で約1週間

※粉末加工した場合はこれに該当しない

|食紅「御料紅」

価格12,960円(税込/送料込)、

100g(ガラス瓶入り)

成分/ベニバナ赤色素、デンプン(小麦由来)

品質保持期間/未開封で2ヶ月

|化粧紅「小町紅 季ゐろ さくら」

価格12,960円(税込)、径62×高さ32mm(お猪口)

成分/ベニバナ赤

受付時間/09:30~17:00(土・日曜日、祝日、年末年始をのぞく)

TEL/03-5774-0296