今回は、同展の見どころを紹介するとともに、空海の伝えた密教美術の意味を、その一端なりともお伝えしていきたい。

2019年4月11日

(取材・文/編集部)

唐の名僧・恵果のもとで密教を修めた空海が「御請来目録」に記した言葉である。密教美術にすぐれた作品が多く残るのは、このような思想に基づいて造形物を重視してきたためだ。唐で最新の仏教である「密教」を学んだ空海は優れた造形物を日本にもたらした。これらは美術品としても極めて高い質を誇り、その多彩さや豊かさはわが国の仏教美術の中でも群を抜いている。

“曼荼羅のお寺”と言われる東寺の至宝を中心に構成された本展では、現存最古の彩色両界曼荼羅図である国宝「西院曼荼羅(伝真言員曼荼羅)」や仏像をはじめとする名宝の数々を展示し、東寺に伝わる文化財の全貌を伝えている。

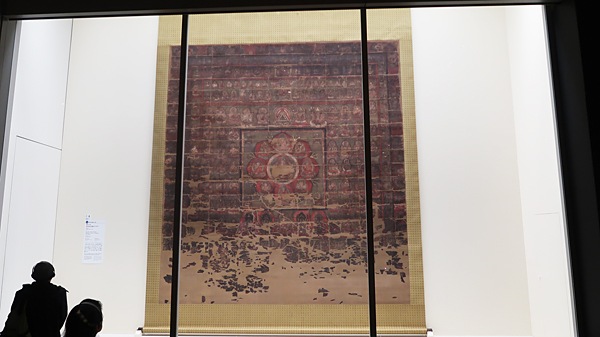

重要文化財 両界曼荼羅図(甲本)胎蔵界 東寺所蔵 平安時代・建久二年(1191年) 展示期間:3月26日(火)~4月7日(日)

重要文化財 八部衆面 東寺所蔵 鎌倉時代・13世紀

右から「乾闥婆 (けんだつば)」「天」「阿修羅」「緊那羅 (きんなら) 」「夜叉」「摩羅伽 (まごらか) 」「迦楼羅 (かるら) 」

例えば、仏の持つ道具や、印を結んだ手指の形などで表したものを「三昧耶曼荼羅」という。文字(梵字)を使って表現したものもあり、こちらは「法曼荼羅」「種子曼荼羅」などと呼ばれている。

両界曼荼羅図(種子曼荼羅) 東寺所蔵 室町時代・十六世紀

こういった知識を踏まえてみると。「これは胎蔵界の種子曼荼羅だな」などと、一味違った美術鑑賞が楽しめるのではないだろうか。

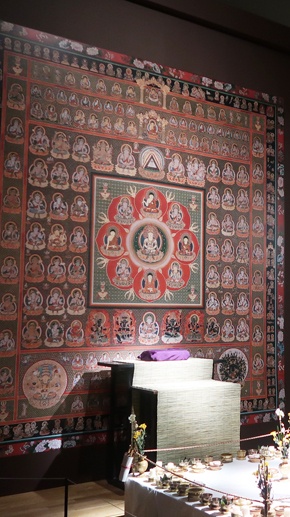

「金剛界曼荼羅」

(後七日御修法の道場の再現展示より)

「胎蔵界曼荼羅」

(後七日御修法の道場の再現展示より)

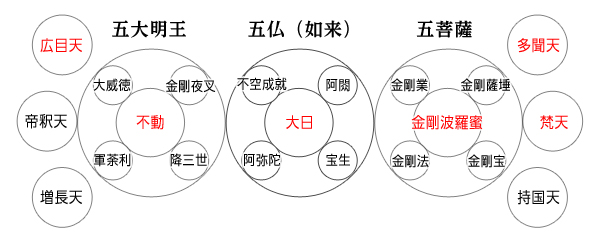

そして、本展のクライマックスでもある、15体の諸像からなる「仏像曼荼羅」も曼荼羅の一種。曼荼羅とは密教経典に伝わる仏の世界を目に見える形で表したもので、形式も、表現も、使用方法もこのように多種多様なものが存在するのである。

講堂諸像配置図

※赤字は「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」に出品されていないもの

「仏像曼荼羅」展示風景

左手前:国宝 降三世明王立像 東寺所蔵 平安時代・承和6年(839年)

そして明王の怒りの先にいるのは、救いを求める衆生だけではない。例えば、「降三世明王」は、異教の神を調伏し、仏教に帰依させると考えられており、足下にヒンドゥー教の神であるシヴァ神とその妻である烏摩妃を踏みつけている。手には五鈷杵、三叉戟、剣、弓と矢、さらには蛇を掴み、四つの顔が四方を睨みつける。

国宝 降三世明王立像 東寺所蔵 平安時代・承和6年(839年)

国宝11体は、360度眺められるように展示されているので裏の顔もしっかり見える

国宝 軍荼利明王立像 東寺所蔵 平安時代・承和6年(839年)

腰には虎布をまとい、手足に蛇を巻き付けるなど呪術性を感じる表現が特徴

国宝 金剛夜叉明王立像 東寺所蔵 平安時代・承和6年(839年)

六臂三面、さらに正面の顔には五眼を持つ。金剛鈴・金剛杵を持つのは、対となる金剛菩埵(こんごうさった)菩薩を意識した形だ

国宝 大威徳明王騎牛像 東寺所蔵 平安時代・承和6年(839年)

文殊菩薩が変化したとされる明王で、冥界の王ヤマ神を調伏するため、その乗り物である水牛に座している

展示室入り口に配置されている「持国天立像」は木彫技術の最高峰と言われており、拝する者に迫るような勢いある前傾姿勢、後方になびく躍動感に満ちた衣の襞、緊密な甲の彫刻などが素晴らしい。瞳には鉱物状の異材が嵌めこまれており、視線にも異様な迫力が漂う様は必見である。

国宝 持国天立像 東寺所蔵 平安時代・承和6年(839年)

「仏像曼荼羅」展示風景

右手前:国宝 金剛宝菩薩坐像 東寺所蔵 平安時代・承和6年(839年)

左奥:国宝 金剛薩埵(こんごうさった)菩薩坐像 東寺所蔵 平安時代・承和6年(839年)

https://toji2019.jp

期間:2019年3月26日(火)~6月2日(日)

開館時間:9:30~17:00 ※ただし、会期中の金曜・土曜は21:00まで開館(入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日、5月7日(火) ※ただし4月29日(月・祝)、5月6日(月・休)は開館

場所:東京国立博物館[平成館](上野公園)

問い合せ先:03-5777-8600(ハローダイヤル)

入館料:一般 1,600円、大学生 1,200円、高校生 900円