ユニークに進化する台湾のフォント事情

※文中の為替レートは、1ニュー台湾ドル=4円で換算しています

●取材・文/近藤弥生子 ●撮影/楊雅淳(Yo yang)

【2】玉川設計所「風体 Wind Font」

【3】モリサワ「UD書体」

【4】justfont「金萱」

【5】おわりに

インターネットの普及や訪日インバウンドの発達などにより、商品パッケージや書籍・パンフレット、Webサイトなどにおける多言語展開は、今や珍しいことではなくなってきました。なかでも英語に次いで頻繁に登場するようになったのが「中国語」。中国語の漢字は大きく分けて2種類があり、そのうち主に台湾と香港で使われている漢字を「繁体字」といいます。中国大陸では簡略化された「簡体字」が使われているのに対し、画数が多く複雑な字体で、「正體」とも呼ばれています。

そんな「繁体字中国語」の字数は13,000〜15,000字といわれ、フォントに収録される字数は少なくても7,000字程度。人名や、使われる字が異なる香港エリアまでカバーしようとすると10,000字を軽く超えてしまうほど。欧文フォントの収録字数が1,000字程度、日本語フォントが9,000字強であることを鑑みても、その複雑さが際立ちます。さらに、違法ダウンロードが蔓延している台湾では「フォントを買う」という概念が定着していなかったため、わざわざ難易度の高い繁体字フォントを作って売ろうという会社が出てきにくかったという事情があります。

ところが近年ではクラウドファンディングで資金を調達し、次々に個性ある「繁体字フォント」が登場するなど変化が起きています。そこで今回は台湾のフォント業界を牽引する3つのフォント会社へ、日本のメディアとして初となる取材を敢行してきました。中国語フォントをお探しの方は必見です!

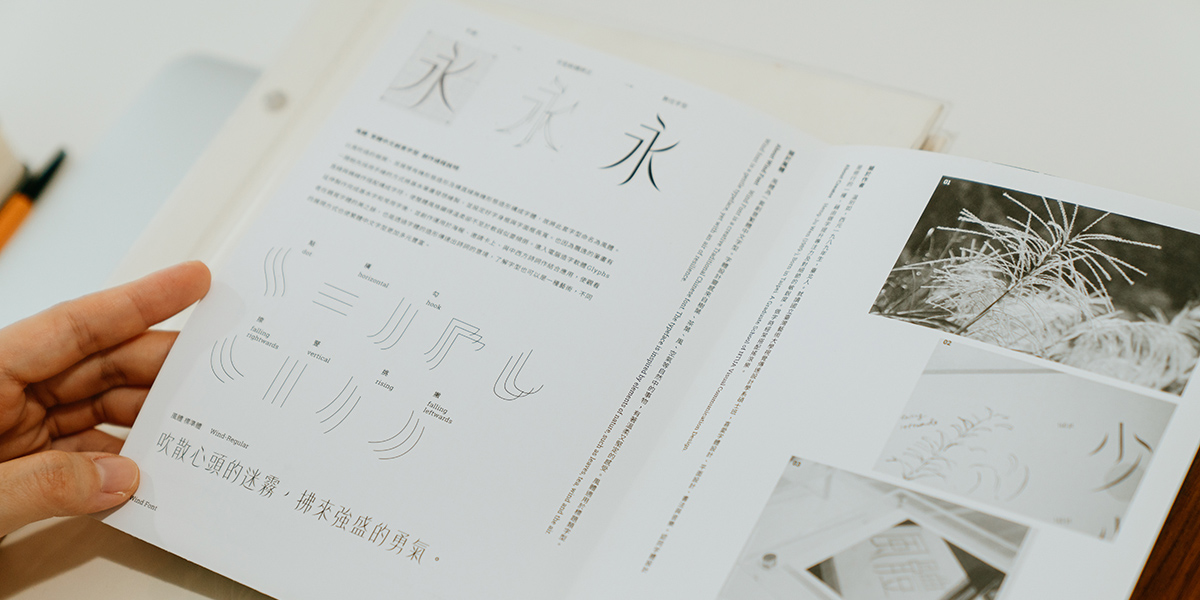

風に揺らぐ涼しげな「風体 Wind Font」

Wenさんが「風体」を作ったのは、2015年に行われた大学院の卒業制作の課題がきっかけだった。教師から出された「空気」というテーマから、風に吹かれる木の葉や茶葉などをイメージした字体として8つの字をデザイン。卒業展は盛況となり、確かな手応えを感じたという。

小学1年から大学まで書道を続けていたというWenさんは、字の筆法に並々ならぬこだわりを持つ。揺らぎという個性を持った「風体」が、見出しだけでなく本文にも使えるほど均一性が取れているのは、そんな彼女だからこそ成し得たのだと思わせる。

方眼紙に書かれた「風体 Wind Font」のラフ

今でも「風体」のバージョンアップを繰り返しているというWenさん。均一性には特に気を払っているそうだ

フォントデザイナーとして「アディダス」と新ショップのロゴでコラボするなど、精力的に活動の幅を広げている

そこで得た資金を元に、デザイン事務所「玉川設計所」を設立。2018年には「風体」を無事に完成させ、市場に出した。フォントデザインの傍らで、マーケティングや講演会への出演などすべてを1人でこなしている。台湾ではこれまでほとんど見ることのできなかった、ニュータイプのフォントデザイナーだ。

こうしたフォントデザイナーの台頭は、台湾のデザイン界にとってはひとつの大きな変化だといえる。なぜならこれまでの台湾では「お金を払ってフォントを買う」という概念が全くといっていいほど定着しておらず、知名なデザイナーでさえ違法ダウンロード版を使用しているような状況が蔓延していた。フォントメーカーはおろか、フォントデザイナーが独立してやっていけるような市場ではなかったからだ。

「風体」は書籍の装丁に使われているほか、台湾の大手チェーンドリンクスタンドでも起用されるほどの人気

PCのモニターに写っているのは、新しく公開するフォント「拳体」

玉川設計所には、Wenさん作成のフォントを使ったアイテムが並ぶ

ちなみに、この「事前インターネット調査」も、実に台湾らしいフレキシブルさが現れた取り組みと言える。日本ではフォントに限らず新製品をリリースするまで、その内容は非公開とされることが多いと思う。ところがここ台湾では製造業の多い関係か、「50〜60%まで完成したところでいったん市場の反応を見る」ということが業界問わず良いこととして行われているのだ。

2020年夏にリリース予定の「拳体」の事前インターネット調査。

どのような用途で使いたいかを投票してもらっている(提供:玉川設計所)

「調査をしていると、クラウドファウンディングでは見えなかったことが見えてきます。実はたくさんの非デザイナーや、デザインを勉強している学生たちがフォントを買ってくれていることも分かりました。だからフォントの販売を開始するときには、より購入者が想像できるように模範イメージを作ることが必要です。まだ進歩できるところがたくさんありますね。日本のデザインにたくさん影響を受けているので、いつかは日本語の平仮名・カタカナにも挑戦したいです」とWenさんは語ってくれた。

正式販売価格:2,980ニュー台湾ドル

永久ライセンス・商業利用可(詳細規定あり)

10,000字以上の繁体字中国語、香港で使われている字体等を収録

販売サイト:https://www.surveycake.com/s/Mrl33

多言語化に対応する「UD書体」を販売

董事長の山村進仁さん

営業の陳泰全さん

2020年7月に移ったばかりの新オフィスで見つけたモリサワフォントのグッズたち

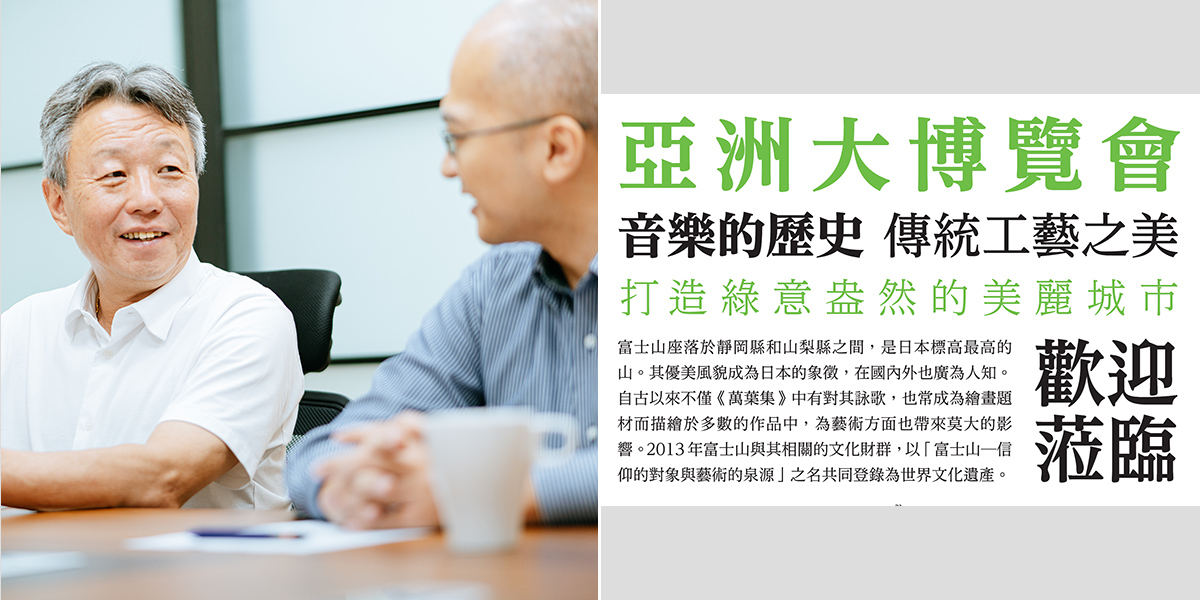

視認性が高いため、読みやすく読み間違えにくい特性を持つモリサワのUD書体。

繁体字フォントは台湾の国立伝統芸術センター 宜蘭伝芸園区のサインボードなどに使われている(提供:国立伝統芸術センター 宜蘭伝芸園区)

モリサワの繁体字フォントを使用してデザインされた台湾の雑誌

正式販売価格:2,310ニュー台湾ドル/1ウェイト

年間ライセンス・商業利用可(詳細規定あり)

販売サイト:https://typesquare.com/zh_tw/

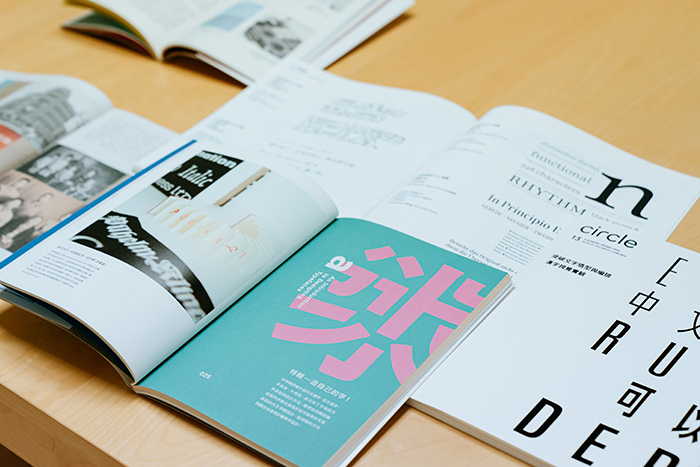

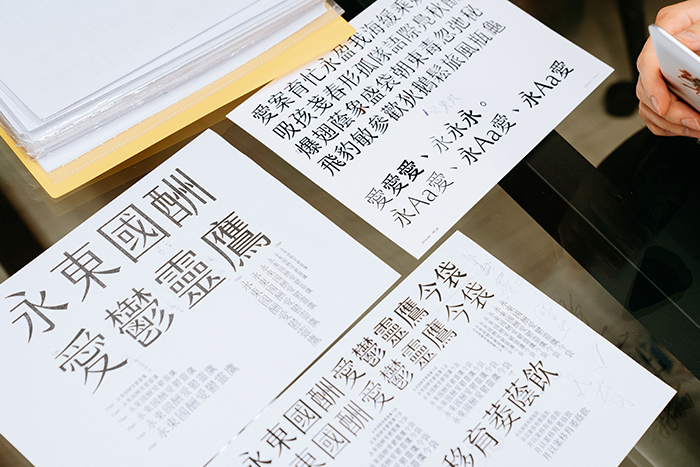

台湾を代表するフォント「金萱」

そんな同社でフォントデザイナーを務めるRongさん(曾國榕さん)、Boldさん(簡國庭さん)が取材に応えてくれた。「私たちの会社でデザインしたフォントには、最も完成度の高い『金萱』と、そこからスピンオフした『金萱那提』、オープンソースの無料フォント『粉圓』があります。また、台湾がもっと多種多様な中国語フォントを生み出せるよう教育にも力を入れており、フォントデザイナーの養成も行っています。

日本への留学経験を持つRongさん(写真左)。京都精華大学でデザインを専攻した。

Boldさん(右)の名前はフォントのboldに由来している。2人とも根っからのフォントマニアだ

「私たちは、友人の柯志杰さん(butさん)が2013年に作ったFacebookグループ『字嗨』に、管理人として参加しています。現時点で参加者は8万5,000人にのぼり、字やフォントが好きな人たちはみんなここに集まっています。このグループでは、街や道端で見かけた素敵なフォントの写真が投稿し、何のフォントが使われているのかを答える……という遊びで盛り上がっています。そして私たちはある発見をしました。そこで投稿されるフォントの多くが、モリサワの『フォーク』と『丸フォーク』だったのです。明朝体とゴシック体を混ぜたようなスタイルのフォントは、当時の台湾にはなかったけれど、明らかに台湾人に好まれているのフォントだということが分かりました。そこで私たちは、『無いなら自分たちで作ろう』と考えたのです」とRongさん。

デザイナーはもちろん、スライド資料を使う機会の多い医者らがグループ購買することも多かったという「金萱」

「金萱」はセブンイレブンのおにぎりのパッケージなど、台湾の至るところで見かけるフォントだ

日本でもおなじみの誠品書店が手掛ける「中山地下書街」のロゴにも

パンのパッケージなど、食品にも多く使用されている

日系ではなくても、店名などにひらがなを使うだけで手軽に日本らしさが強調できるため、

台湾の街では至るところでひらがな・カタカナを見かける(筆者撮影)

「凝書体」は、蔡英文総統のバナーに使用されたことでも知られる

ひらがなの「の」を使ったショップの看板。こちらはドリンク店

こちらもドリンク店。台湾の看板には「の」を使ったものが多く見られる

上記で紹介したも以外にも、台湾にはまだまだ魅力的なフォントがあるのです。「Bohan Graphic」がデザインした「凝書体」はおよそ1,806万ニュー台湾ドル(日本円で約7,224万円)を調達。発売2日後には台湾の蔡総統のFacebookなどSNSのバナー画像に使われるなど(画像左参照)、大成功を収めています。

また、「永興行工作室(everboom studio)」がデザインした極太フォントの「激燃体」は、有名YouTuberらとコラボしたイメージ動画が話題に。およそ1,350万ニュー台湾ドル(日本円で約5,400万円)を調達して業界を震撼させながら、YouTubeのサムネイルデザインで差を付けたいYouTuberらを引きつけました。

このように、台湾のフォントデザインは今とてもおもしろい時期に。では、彼らが次に目指しているのはどんなことなのでしょうか……。「justfont」のRongさんとBoldさん、そして「風体」のWenさんが口を揃えて言っていたのが「日本語のひらがなとカタカナにも挑戦したい」ということでした。

それは、実に台湾ならではの事情から……。「メイドインジャパン」が付加価値として非常に評価される台湾において、台湾企業は自らの製品パッケージなどに日本語を添えるだけで、販売価格を吊り上げても売れることを知っています。日本企業でなくても、日本企業を装ってたくさんの店舗や商品が開発され、中〜高価格で販売されるのです。そんな特殊なニーズから、デザイナーたちは例え繁体字フォントであっても、ひらがなとカタカナが欠かせません。

その代表格が日本語の「の」。英語の「‘s」といった意味で使われますが、これらが看板や商品名にかなり多く登場し、記号のように使われているのです(画像中央、右参照)。ほかにも「おいしい」などが挙げられますが、根っからの商売人である台湾人にとっては、費用対効果があればフォントも売れるということでしょう。

台湾のフォント業界は、日本のみなさんの目にどのように映りましたか?ぜひ感想を教えてください!

Yaeko Kondo

台湾在住ライター。東京の出版社で雑誌・ウェブ媒体の編集に携わったのち、結婚を機に2011年2月より台湾へ移住。現地デジタルマーケティング企業で約6年間日系企業の進出をサポートし、2019年に独立して日本語・繁体字中国語でのコンテンツ制作を行う草月藤編集有限公司を設立。雑誌『&Premium』で「台北の朝ごはん」「日用品探索」を、雑誌『Pen』で台北ニュースを連載中。

ブログ「心跳台灣」