目にとまる装丁を連発!川谷康久のデザインの秘密に迫る

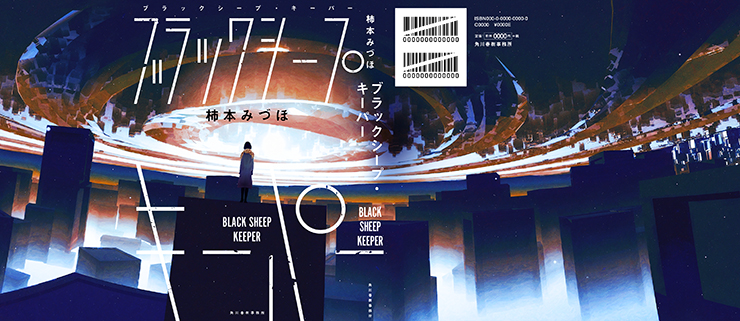

書籍『ブラックシープ・キーパー/柿本みづほ』の印象的な装丁ができるまで【川谷康久インタビュー/DESIGN DIGEST 特別編】

柿本みづほ 著

書籍/角川春樹事務所/2019

Designer:川谷康久[川谷デザイン]

Illustrator:みっちぇ[亡霊工房]

第11回角川春樹小説賞受賞作品『ブラックシープ・キーパー/柿本みづほ』(角川春樹事務所)は、映画『ブレードランナー』や『レオン』へのオマージュが込められた、近未来の札幌を舞台にした物語だ。ブックデザインを手掛けたのは、マンガや小説のブックカバーデザインで数多くの功績を残すデザイナー、川谷康久[川谷デザイン]。

装画を手掛けたイラストレーターのみっちぇによるドラマチックなイラストと、グラフィカルなデザインがマッチしたブックカバーは、どのように生み出されたのか? プロのデザイン思考、アイデアの源泉など制作の裏側を川谷康久氏に存分に伺った。目にとまる装丁のデザインの秘密に迫る──。

*本記事は、「本」「ポスター」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けする連載「Brand-New!DESIGN DIGEST」の特別編です。

- STEP1:『ブラックシープ・キーパー』の装丁・デザインコンセプトを考える

- 「“ブレードランナー”って、すべてのデザイナーに気合いが入るキーワードだと思う」──川谷康久

- STEP2:『ブラックシープ・キーパー』のイラストのディレクション

- 「いくつかイラストのパターンがある中で、一番“アンダー”な案に導かれて選んだ」──川谷康久

- STEP3:『ブラックシープ・キーパー』のレイアウトを決める

- 「エンタメ感にもう一歩踏み込んで作っても大丈夫ではないかという強さや独創性を感じた」──川谷康久

- STEP4:『ブラックシープ・キーパー』の表紙デザインの印象を左右する細部の調整

- 「“文字の斜めのラインをすべて同じ角度でそろえられる”と思った時に勝利を感じた」──川谷康久

STEP1:『ブラックシープ・キーパー』の装丁・デザインコンセプトを考える

「“ブレードランナー”って、すべてのデザイナーに気合いが入るキーワードだと思う」──川谷康久

──まずは根本的なデザインコンセプトを教えて頂きたいです。映画のワンシーンのようでインパクトもある絶妙なバランスのカバーデザインだなと思って。書店でも目立っていたので、コンセプトがすごく気になりました。

川谷康久(以下、川谷) 帯にも書かれていますが、この作品が『ブレードランナー』と『レオン』へのオマージュを込めていて、舞台は近未来の札幌なので、大好きなSFの世界観をイメージして気持ちも入りました。なんていうんでしょう……『ブレードランナー』って、すべてのデザイナーに気合いが入るキーワードですよね。お題が『ブレードランナー』と聞いてワクワクしない人はいない(笑)。

それと、原稿を読んだり担当編集者さんと打ち合わせをする過程で、しっかりとエンタメしつつも人間的な魅力のある作品だなと思いました。ということでカバービジュアルは、「未来の札幌」と「少女」(作中でキーとなる登場人物)をどう魅せるのかが一番のポイントでした。編集さんもそこをどう作っていこうかとおっしゃっていましたね。

──最初からイラストを使う予定でしたか?

川谷 いえ、いろいろと考えてコラージュ作品を使う方向性などもご相談しました。キャラクター性のある人物と具体的に背景が描かれているような、エンタメ感のあるビジュアルイメージからスタートして、ハードSF寄りのイメージまで探り探りご提案しながら、具体的な方向性を絞っていきましたね。

STEP2:『ブラックシープ・キーパー』のイラストのディレクション

「いくつかイラストのパターンがある中で、一番“アンダー”な案に導かれて選んだ」──川谷康久

──今回イラストレーターのみっちぇさんにイラストをお願いした理由は?

川谷 元々みっちぇさんのイラストがずっと気になっていたのですが、今回のテーマとも合うと思ってこちらから編集さんに推薦させて頂きました。

──本当に素晴らしいイラストですよね。想像力を掻き立てられて、なおかつ印象も強い。イラストのディレクションはどのように?

川谷 これはもう完全にノーディレクションです。「近未来の札幌の街」「少女」という基本のテーマ以外でお願いしたことといえば「マフラーを描いてください」以上!だったような気がします(笑)。というのも、みっちぇさんのように元からしっかりとした独自の世界観を持っていらっしゃる方は、ディレクションどうこうではないですし、むしろ僕がラフなんて描こうものなら、こんな素敵な装画にはなっていなかったと思います。

しかも僕はこういう制作手順(仕上がったイラストに対してデザインすること)が大好きなので、その方の知恵をお借りしたい、全力で乗っかりたいというスタンスです。みっちぇさんからは最初にいくつかのラフを描いて頂き、そこから案を絞って、背景と人物のサイズ感などを少しご相談をして完成という流れでした。

──カラーについて、こうした夜の雰囲気は下手すると大人しい印象になる可能性もありますが、そういった心配はありませんでしたか?

川谷 色も完全にお任せでした。もっと明るく白っぽいトーンや、ビルの屋上から夕焼けの空が見えているような案もあった中、一番アンダーな案に導かれて選んだという感じです。ありがたいことに編集さんも同意見でした。やはり『ブレードランナー』から連想する、街があって、暗くて、光が印象的に浮かび上がる……そうした共通項があるものを自然と選んだのかもしれませんね。素晴らしい装画に仕上げて頂いて、ますますみっちぇさんのファンになりました。

STEP3:『ブラックシープ・キーパー』のレイアウトを決める

「エンタメ感にもう一歩踏み込んで作っても大丈夫ではないかという強さや独創性を感じた」──川谷康久

──レイアウトはイラストありきだったのでしょうか。

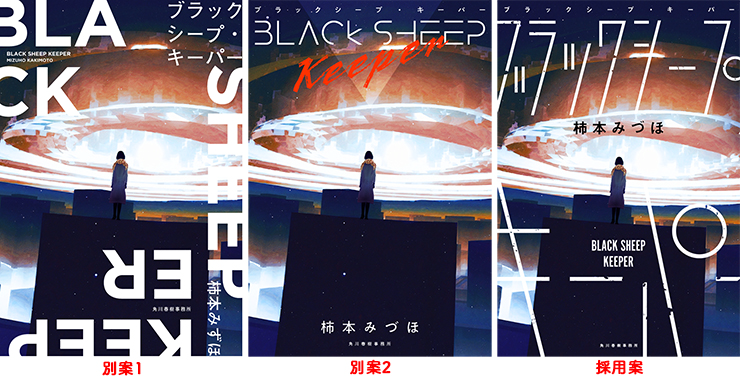

川谷 その通りですね。完成イラストを見て実作業を進めました。デザイン案はいくつか提出していて、実は個人的に本命だったのが最初に作ったこちらです(下図)。

川谷 みっちぇさんのイラストの中心部分を生かさない手はないので、そこにしっかりフォーカスするようにフレームを作ったイメージですね。欧文をビジュアル要素の素材にしていて、他の文字要素は添える程度でいい表情に出来たと思います。僕の中では本格SFを意識したアプローチでした。

──確かに完成案とは全く印象が異なりますね。

川谷 そしてこれがもう1つの案(下図)。80年代SF映画的イメージで、今だとNetflixのドラマ『ストレンジャー・シングス』のようなイメージです。タイトルロゴを浮き気味にすることによりイラストの孤絶感が引き立つように意識しました。

川谷 個人的にリアルタイムで経験した80年代のSF感が好きなので、そういう直球なアプローチのビジュアルもありかなと。でも最初にボツりましたね(笑)。他の案と比べてガツンとした強さが足りなかったのかもしれません。もっとやりきった方がよかったかなと。こうした案を出しつつ最後に制作したのが採用案だったという流れになります。やはり採用案は全面を使ってデザインしているので、1つのビジュアルとしても強かったのかなと思います。

──採用案が最後に作られていたんですね。デザインコンセプトは?

川谷 この採用案は、実はタイトルがクセの強いタイトルロゴで、すごく可読性が低く「多分採用されないだろう」と思っていた案なんです。タイトルロゴは読めなくてもいいというぐらいの気持ちで制作していて、『ブレードランナー』的世界観のニュアンスを記号的に出しつつ、少し先の未来を直感的に感じられるイメージで。最もエンタメ感を演出したアプローチとなります。映画の冒頭でドンとタイトルが表示されるあの感じですね。

文字とイラストの親和性が高いほどエンタメ感は強くなると言われていますが、あまりに溶け込んだものになってしまうと読者の想像を狭めたり、下手すると壊してしまったり。エンタメ感の強いタイトルロゴなんてそれだけでスルーされてしまってもおかしくないんじゃないかなと懸念があるのですが、それでも作ってみてもいいんじゃないかと。

──なぜエンタメ感を出していいと思えたのでしょう?

川谷 まず『ブレードランナー』と『レオン』という強いキーワードがありますので、読者もある程度イメージしやすいかなと。そして、みっちぇさんのイラストを拝見して、エンタメ感にもう一歩踏み込む感じで作ってみても大丈夫なんじゃないかっていう強さや独創性を感じました。文字がイラストとの親和性のピークを過ぎてノイズのような存在になってイラストがより引き立つ可能性もあるんじゃないかと。

──その完成案は、文字の斜めのラインが、1行目の「ブラックシープ」は右上から左下に、2行目の「キーパー」は左上から右下へときれいに動線が出来ていて、イラストの渦の流れにも合っているので、ビジュアルに「動き」が生まれています。それがこのブックカバーの目を引く要因だ!と思ったのですが……。

川谷 それは、偶然ですね(笑)。まず「ブラックシープ・キーパー」ってタイトルがとても長い。文字組みを3行で作ったりしたものの、どうにもしっくりこない。さらにこのイラストは、イラストの中心部分のコントラストを生かすのが肝になります。

そう考えると、上部か下部だけに文字を置くのが定石だと思いました。しかし1行だと物足りなく、2行だと「ブラックシープ」と「キーパー」では文字数に差があったりイラスト中心部を邪魔する感じになりしっくりこない。もういっそ細かいことは考えず「キーパー」は大きくして、イラストの前面に記号的なものをぶつけて未来感を演出した方が良いと思って作ったものなので、そこまで狙ったという訳ではないですね。

STEP4:『ブラックシープ・キーパー』の表紙デザインの印象を左右する細部の調整

「“文字の斜めのラインをすべて同じ角度でそろえられる”と思った時に勝利を感じた」──川谷康久

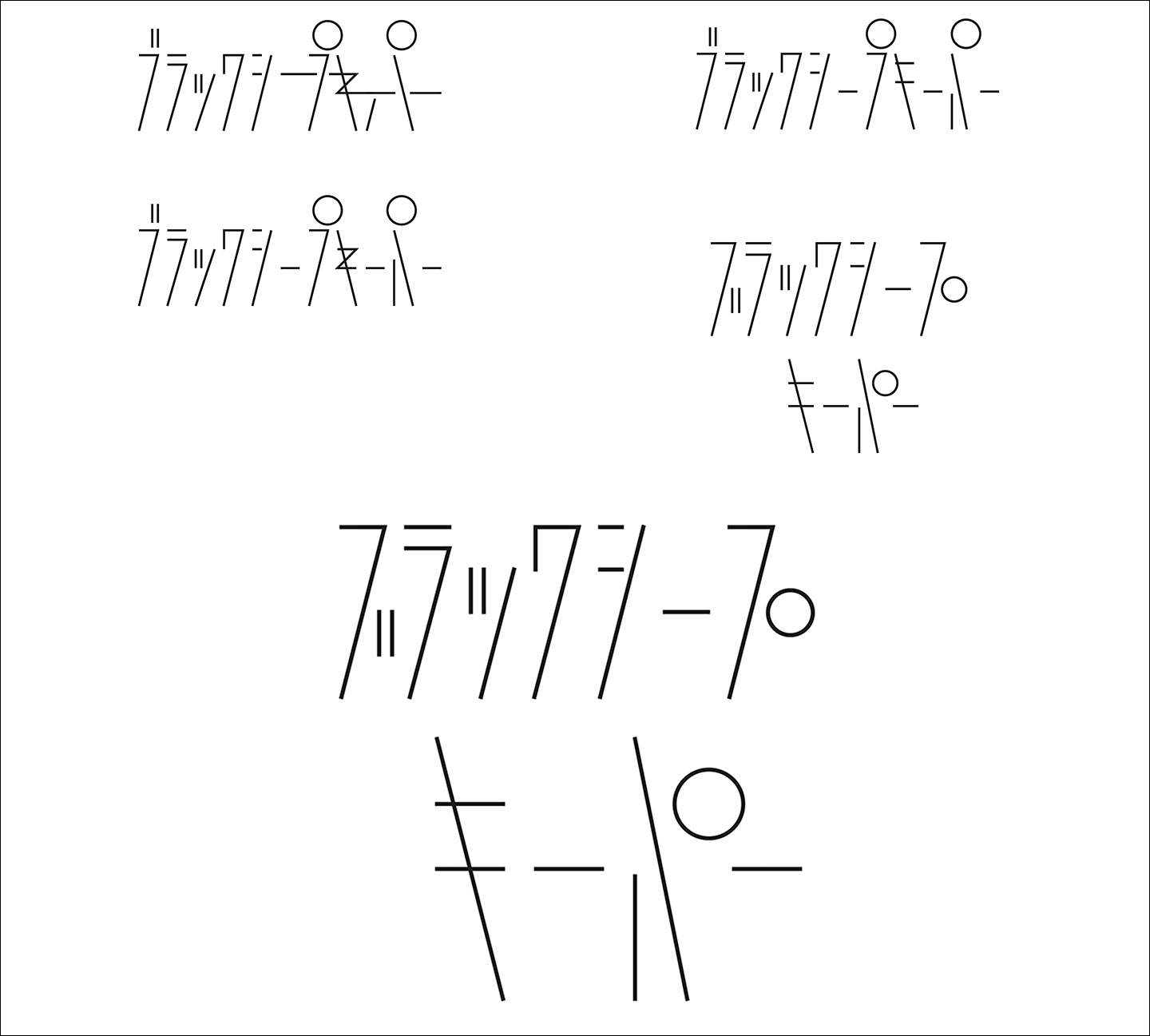

──印象的なタイトルロゴの制作過程も教えて頂けますか。

川谷 近未来を感じさせる直線的な形にしたいと思いました。規則性とリズムのある作りにして、イラストが引き立つといいなと。最初から記号のようにするイメージを持っていました。2行にしたとき、「キーパー」の文字を大きくして、線幅をそろえて諸々調整をしました。個人的にはこの過程で、文字の斜めのラインをすべて同じ角度でそろえられると思った時に、ちょっとだけ勝利を感じました。

さらに2行目の「キーパー」部分は、逆向きの角度でそろえられるし、ウェイトやピッチも整えることができました。文字というよりも、イラストを引き立てるためにノイズの素材を作るイメージでタイトルロゴは制作しました。

──でも結果的にタイトルロゴはイラストの邪魔にならず、むしろ相乗効果を生んでいると思います。何かコツなどがあるのでしょうか。

川谷 細かい調整を延々としているからでしょうか。タイトルロゴの形が決まった後も、アウトラインや調整する段階でウェイトが若干拡張される印象や違和感があったりすると、それが気にいらず再調整することも多いです。今回も何度もやり直していますし、ウェイトはとにかく迷います。自分の中でこれ以上太くても細くてもダメだという絶対的な目安があって、存在感がしっくりくるまで調整しています。僕は何もかもにこだわるタイプではないのですが、ウェイトに関してはかなりしつこい方だと思います。

これは経験によるものですが、もし若い方にアドバイスするならば、そのビジュアルに合わせて文字のサイズやウェイトを調整していると、なんかしっくりくる感覚があるので、そのスッと出てきた感覚を大事にした方が良いと思います。つまり理屈じゃないです(笑)。ちなみにタイトルロゴ以外の最上部のタイトル表記や作家名、出版社名のフォントは「見出ゴMB31」です。落ち着きがほしいので、結果的に信頼と安心の書体を選びました。

──なるほど。いろいろとお聞きして、なぜこの本が書店で目を引いたのか?というそのヒントがたくさん得られました。では最後に、そのほかで注力したことなどがあれば教えてください。

川谷 背表紙に苦戦しましたね。レイアウト以前に、なかなかいい塩梅のコントラストが調整出来なくて。白抜きの文字を入れているんですが、タイトルの文字組みなどしっくりくるまでかなり時間を掛けました。最終的には、イラストのグラデーションに沿って綺麗にレイアウト出来たので気に入っています。そうした部分も含めて、手応えを感じているので是非手にとってみてください。

制作者プロフィール

- 川谷康久[川谷デザイン]

- デザイナー

- (かわたに・やすひさ) 島根県浜田市出身。2001年に独立後「川谷デザイン」を設立。コミックスや小説の装丁、雑誌の表紙デザインなどを行う。「マーガレットコミックス」「りぼんマスコットコミックス」「花とゆめコミックス」「新潮文庫nex」などのフォーマットデザインも手がける。https://kawatanidesign.jp/

2019.10.30 Wed2022.04.25 Mon