似て非なる画材、この差って何?

あべちゃんのサブカル画材屋 紀行

着物の収納にとどまらない、竹製のつづらが秘める可能性

最終回/岩井つづら店 〜つづら編〜(前編)

都内近郊に点在する画材や文具の専門店をめぐる連載企画。大型店ではカバーしきれないマニアックな商品と知識を求めて、イラストレーター&ライターのあべちゃんが、専門店に潜入します。ついに最終回を迎えた今回は「つづら」に注目。耐久年数は100年以上ともいわれる、古くからの知恵と技術が詰まった道具の一つです。今回は、都内で1軒を残すのみとなった「岩井つづら店」を訪れて、つづらの魅力に迫ります!

(取材・文・イラスト:阿部愛美)

<<< 第一回目「鳩居堂本店」〜筆編〜

<<< 第二回目「伊勢半本店」〜紅(べに)編〜

<<< 第三回目「喜屋」〜岩絵具編〜

<<< 第四回目「ならや本舗」〜墨編〜

<<< 第五回目「うぶけや」 〜はさみ編〜

<<< 第六回目「山形屋紙店舗」 〜和紙編〜

<<< 第七回目「インクスタンド」 〜カラーインク編〜

<<< 第八回目 「ラピアーツ」 〜額縁編〜

<<< 第九回目 「箔座日本橋」 〜金箔編〜

<<< 番外編 「菊屋」 〜左利き用品編〜

<<< 第十回目 「宝研堂」 〜硯編〜

ここは、東京・人形町の甘酒横丁に店を構える「岩井つづら店」。店内には、注文を受けて作られた、さまざまな大きさのつづらが並んでいる。片手に収まる小さなものから、子供がすっぽり入れそうな大きいものまで。初めて見るつづらは、竹で編まれた骨組みの凹凸が表面にあり、つやつやとした光沢感があった。

店内の約半分の面積を占める作業場でつづらを作っていたのは、「岩井つづら店」6代目の岩井良一(いわい・りょういち)さん。お店の奥からは、 弟の恵三(けいぞう)さんが、にこやかに出迎えてくれた。

「どうぞ、手にとってみてください」と、促されて、初めてつづらを持たせてもらう。そのあまりの軽さに、思わず「あっ」と声が出た。

「初めて持った人は、この軽さに必ず驚かれるんです」と、恵三さんは笑う。

東京・人形町の「岩井つづら店」

店内に併設された作業場で、6代目の岩井良一さんがつづらを作っている。よい香りの正体は、これからつづらになる竹の籠

「手文庫つづら」と呼ばれる、A4サイズの紙が収納可能なつづら

「使い方は人によってさまざま。着物や衣服はもちろんですが、書類を入れたり、結婚式の引き出物として購入される方もいます。ほかには、日本刺繍の糸を収納したり、ご両親の遺品を収めてご兄弟に分配したという方もいましたね」

つづらの愛用者のなかには、シルクの服や革製鞄、書籍の収納に利用しているほか、ワインケースとして使う人まで、活用方法はアイディア次第。高温多湿な日本において、保存容器としてのつづらの可能性は無限大なのだ。

そこで、はたと思いついた。これまで筆者が背伸びして購入した、高級なイタチの筆や上質なコットンの紙を保存する時に最適な“道具箱”にもなるのでは……? と。

つづらが秘める可能性に胸を膨らませ、今回はお二人に話をうかがった。

深さのある中蓋がついた「掛け子付きつづら」

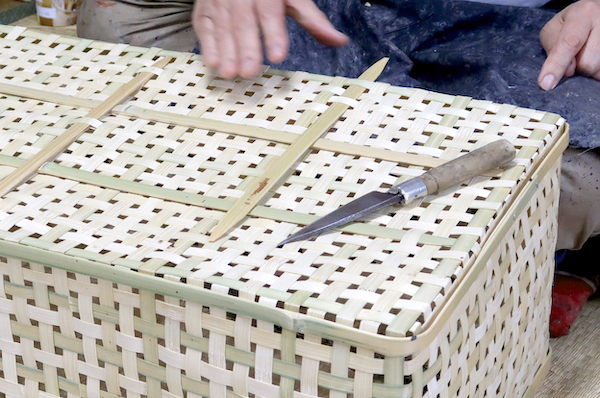

「運送中に、籠の形がゆがんでいたり、網目が崩れていることがあるため、全体を整える作業から始めます」

竹の籠を詳細に観察しながら、小刀の肢(え)でトントンと叩き始めた良一さん。

それが終わると、両端を尖らせた竹ひごを底の裏側に差し込んでいく。

「両端を尖らせたものは、力竹(ちからだけ)と呼んでいるもの。重たいものを入れてもつづらが凹まないように入れています。底に入れることでつづらの座りをよくしたり、周りに入れることで強度を出すものです」

つづらの底に力竹を入れているところ

すでに組まれた竹に、力竹を差し込んでいく

竹の籠は、信頼する職人や、良一さんの元お弟子さんから仕入れているそう

「これは、『マダケ』の皮下(かわした=皮のすぐ下の部分)です。つづらの形が崩れないように、丈夫でまっすぐな部位が使われています。力がかかりやすくて特に傷みやすい“ふち”の部分に使われているものは、モウソウチクです」

竹の種類は全世界で1200種以上、日本だけでも約600種以上ある。竹の特徴を理解して、種類や部分を使い分けた昔ながらの工芸品には、長く使える工夫が詰まっている。つづらも、完成品からでは分からない工夫が、骨組みに生かされているのだ。

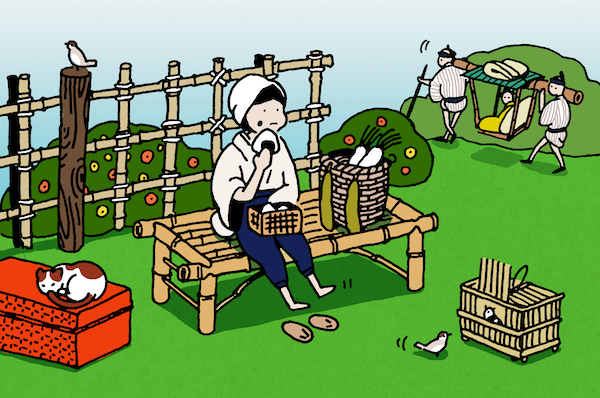

文久年間創業の岩井つづら店も、駕籠屋として初代・岩井信四郎さんがお店をスタートさせたと伝えられている。駕籠屋としての本業の傍ら、つづらの製造を開始。約100年経った今では、お父様の岩井太一さんから技術を受け継いだ良一さんが、つづらを作り続けている。

竹は日本人の生活にとって、昔から欠かせないものだった。生垣や縁台、背負い籠、虫かご、駕籠など幅広く使われた

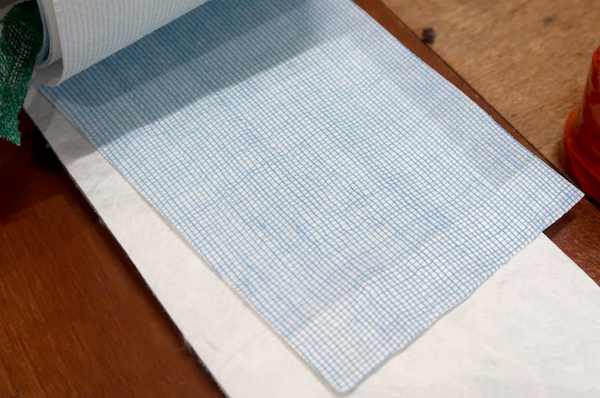

「和紙は、フノリを使って内側と外側に貼ります。和紙は、埼玉県・小川町で作られる、楮(こうぞ)を原料とした手漉きの細川和紙を使っています。まず内側に貼ることで、編まれた竹のズレを防いでから、外側には和紙を2枚重ねたものを貼っています」

ここでも、傷みやすい“ふち”には、麻の蚊帳(かや)を貼ることで、さらに強度を出していく。蚊を避ける道具が、こんな風に使われるとは、驚きだ。

強度を出すために使われる蚊帳

「仕上げの漆には色がついていますが、半透明なので下地の色が大きく影響します。例えば黒色は、柿渋に松の松煙(しょうえん/※1)を混ぜたものを下地に使っています。一方、朱色と溜色(ためいろ/茶色っぽい色)は、柿渋と松煙以外にベンガラ(※2)を混ぜることで少し赤っぽい色にする。ここに、それぞれの色の漆を塗って完成します」

※2)ベンガラ……天然のものは、酸化鉱物の一種・赤鉄鉱(せきてっこう)から作られている。現在は、合成の「工業ベンガラ」が主流。

こうして仕上がったつづらは、軽くて、丈夫で使い勝手抜群。見た目の美しさを備えた、日常使いできる道具箱になる。

1 2 >

<<< 第一回目「鳩居堂本店」〜筆編〜

<<< 第二回目「伊勢半本店」〜紅(べに)編〜

<<< 第三回目「喜屋」〜岩絵具編〜

<<< 第四回目「ならや本舗」〜墨編〜

<<< 第五回目「うぶけや」 〜はさみ編〜

<<< 第六回目「山形屋紙店舗」 〜和紙編〜

<<< 第七回目「インクスタンド」 〜カラーインク編〜

<<< 第八回目 「ラピアーツ」 〜額縁編〜

<<< 第九回目 「箔座日本橋」 〜金箔編〜

<<< 番外編 「菊屋」 〜左利き用品編〜

<<< 第十回目 「宝研堂」 〜硯編〜

文久年間創業のつづら店。初代・信四郎さんが、駕籠屋を本業とするかたわら、つづらの製造を開始。現在では、「岩井つづら店」として、6代目の岩井良一さんが技術を継承している。

昨年から始めたという、紋入れの体験ができるワークショップは毎回大人気。すぐに定員オーバーとなるため、気になる方は事前にメールで問い合わせを。次回は2019年秋を予定している。

住所/東京都中央区日本橋人形町2-10-1

アクセス/都営浅草線・日比谷線「人形町駅」A1出口より徒歩1分

営業時間/9:00~17:00

定休日/無休

TEL/03-3668-6058

メール/info@tsudura.com

URL:https://tsudura.com/