最近、Googleの純正スマートフォンであるPixel 6シリーズの広告や告知を、テレビやオンラインでよく目にする。ソフトウェアやサービス事業をビジネスの核とするMicrosoftやAmazonも、結局はハードウェア事業に参入してそれなりの成果を収めているものの、かつて挑戦したスマートフォン分野からは2社ともに撤退し、プラットフォーマーの中ではAppleとGoogleのみが躍進する結果となった。しかし、同じスマートフォン製品でも両社の方向性に注目すると、同じところもあれば、正反対に感じられる部分もある。今回は、そのあたりを掘り下げ、この先に何が待っているのかを考えてみる。

個性が際立つデザイン

最初にお断りしておくと、今ではAppleもGoogleもアプリのオンラインストアをはじめとする自社のエコシステムによってユーザーを囲い込んでいることもあり、現実にiPhoneからPixel、あるいはその逆の乗り換えを行うユーザーは居たとしても圧倒的に少数であると考えられる。したがって、この記事もバイヤーズガイド的な仕様比較でどちらを買うべきかレコメンドするものではなく、あくまでも方向性の違いを浮きぼりにすることが目的である。

まず、Pixel 6シリーズは、標準モデルの6と上位の6 Proからなり、iPhone 13シリーズのモデル数(mini、標準モデル、Pro、Pro Max)よりも絞り込まれている。また、iPhone 13の標準モデルとProモデルの筐体サイズは同じだが、Pixel 6の場合にはProモデルのほうが一回り大きい。つまり、iPhoneでいえば、標準モデルとPro Maxの2モデルによってラインナップを構成しているような感覚だ。

モデル数が増えれば、当然ながら生産工程は複雑化し、在庫やサプライチェーンの管理も煩雑になる。サプライチェーンの専門家のティム・クックが指揮し、以前からハードウェア事業のエキスパートであるAppleと違い、Googleはモデル数を絞り込むことで(少なくとも今はまだ)コアビジネスではないスマートフォンの製造販売に関するリスクを減らしているといえよう。

筐体デザインに関して多くのスマートフォンメーカーがiPhoneのフォロワーに甘んじているのに対し、Pixel 6シリーズは、特に背面のカメラ配置やそれを囲む印象的な水平の黒いバーの存在や、その上下で色を変えたツートーンのカラースキームを採用している。人によって好き嫌いはあるとしても、独特の存在感を放つ個性的なデザインを打ち出したことは大いに評価できる。あえてそうした理由としては、数あるAndroidスマートフォンとは一線を画すことで自社製品を際立たせ、必然的に比較されるiPhoneとは異なる自社の価値観をアピールする意味合いがあるだろう。

また、Pixel 6シリーズでは画面内に指紋センサーを設けるなど、iPhoneとは異なる技術革新の採用に熱心な面も伺える反面、他人の指紋でも認証したり、スクリーン保護フィルムの種類によっては認証できないなどの問題も発生している。確かにウイルス禍では顔認証よりも指紋認証のほうが有利な面もあるものの、導入するからにはより安定した動作が望まれるところだ。

実装面では課題も

一方で、筐体サイズに関しては課題も見られる。Pixel 6(高さ 158.6 x 幅 74.8 x 奥行き 8.9mm、207g、6.4 インチスクリーン)は、iPhone 13/13 Pro(高さ 160.8 x 幅 78.1mm x 厚さ 7.65mm、173g/203g、6.1インチ)よりも大きく、同様にPixel 6 Pro(高さ 163.9 x 幅 75.9 x 奥行き 8.9 mm、210g、6.7 インチ)は、iPhone 13 Pro Max(高さ 160.8 x 幅 78.1mm x 厚さ 7.65mm、238g、6.7インチ)よりも大きいのである(すべて、カメラ部の突起含まず)。

平面的なサイズが大きいことは、より大型のスクリーンを収めるためだとしても、奥行き(厚み)がiPhone 13よりもPixel 6のほうが1.25mmも厚いことが目を引く。Pixel 6シリーズでは、筐体のエッジ部分を丸めたデザイン処理で厚みを目立たせないようにしているが、スリムなスマートフォンの筐体において、この差は大きい。

ただし、最近話題となったBALMUDA Phoneは13.7mmで別格としても、実際にはAndroidスマートフォンの厚みは、ほとんどが8mm~10mmほどあり、8mmを切る製品はごくわずかだったりする。理由としては、汎用チップを採用したAndroidスマートフォンではiPhoneほどの実装密度や省電力性能を達成できておらず、より大容量バッテリーを搭載する必要があることなどが考えられる。事実、Pixel 6シリーズではProモデルも含めて4600mAhのバッテリーを搭載しているが、iPhone 13シリーズはminiの2406mAhからPro Maxの4352mAhまで、すべてそれよりも容量が少ない。

Pixel 6シリーズは、広告でも強調されているようにGoogle独自のTensor SoCを搭載するものの、このチップは現時点ではSamsung Exynos SoCがベースと考えられており、その意味で完全に専用開発されたものではない。したがって、今後、世代を重ねるに連れて最適化が図られていくと推測されるが、今回の製品では、カメラ性能の向上やスペック上の駆動時間確保のためにバッテリーの大容量化を選択したところもありそうだ。

写真重視のPixel 6と動画重視のiPhone 13

今やカメラ性能がスマートフォン選択時の優先事項となったかのように、各社とも、この部分の改良とアピールに余念がなく、iPhone 13シリーズと同様にPixel 6も例外ではない。どちらも標準モデルは広角と超広角、Pro系モデルはそれらに加えて望遠カメラを搭載するが、iPhone 13シリーズはセルフィー用のフロントカメラを含めて1200万画素で統一しているのに対し、Pixel 6シリーズではフロントカメラが1110万画素、超広角が1200万画素、広角が5000万画素、望遠が4800万画素とまちまちながらメインカメラの画素数では圧倒的な優位にある。また、標準カメラに対する望遠カメラの光学ズーム率も、iPhone 13 Pro/Pro Maxが3倍なのに対して、Pixel 6 Proでは4倍が確保されている(その分、カメラ部の突起も大きいわけだが…)。

それは、もちろん、こうしたスペック上の数字がマーケティング的に有利ということも否定できないが、実際の画質的に絶対的な画素数がものをいう部分もあり、コンピューティングフォトグラフィーの技術と合わせて、特にディテールの描写力や標準・望遠の静止画のデジタルズーム、そしてダイナミックレンジの広さではPixel 6シリーズに軍配があがるようだ。反面、低照度下の撮影結果では、高画素化の代償として各画素の受光量が減るPixel 6シリーズでは、暗部まで明るく見映えをよくしようとしてノイズが乗り気味になる。そして、ポートレートモードでもiPhone 13シリーズほど被写体と背景の境界領域の処理が安定しないとも報告されている。

一方で、画素数が増えれば、当然ながら写真1枚あたりのファイル容量も増加するため、Appleは、今後も極端な高画素化は行わずに、AIの応用などで画質の向上を目指す方向性を採るだろう。たとえば、iPhone 13 Pro/Pro Maxに新たに加わったマクロモードはPixel 6 Proにもないメリットであり、1200万画素のままで恩恵にあずかれる。Googleとしては、サイズの大きな写真の保存で足りなくなる内部メモリを、クラウドサービスのGoogleフォトで補ってもらえれば良いと考えているのかもしれないが、うがった見方をすれば、そうすることでさらなるビッグデータの収集につながるともいえるわけだ。

Appleとしては、モデルチェンジごとの改良点を小出しにせざるをえないところもあって、iPhone 13シリーズでは写真よりも動画機能の進化に重きを置いてきた。そのため、シネマティックモードを含めて、動画の画質や機能では、Pixel 6よりも優秀といえる。Androidスマートフォンの中には8Kビデオが撮影できることをセールスポイントにしている製品もあるが、iPhone 13シリーズとPixel 6シリーズの動画解像度は双方ともに1200万画素あれば十分な最大4K(約800万画素)であり、 それ以上の画素数は先にも触れた画素あたりの受光量やデータの転送量の点で不利にさえなる。

AppleがiPhoneシリーズで1200万画素にこだわったのは、フロントカメラからリアの超広角・広角・望遠のすべてで4K/60FPS(Proモデルで可能なProRes撮影では4K/30FPS)の撮影を可能とするためであり、Pixel 6では静止画と同じく低照度下での撮影で画質が落ちたり、手ぶれ補正がiPhone 13シリーズほど自然には処理されないなどの難点が生じている。

アート指向のiPhone 13とエンターテイメント指向のPixel 6

総じて、今回のiPhone 13シリーズとPixel 6では、前者が動画重視、後者が静止画重視の製品といえるが、同じAIをイメージング処理に応用するにしても、アート指向とエンターテイメント指向の違いが感じられる。

たとえば、iPhone 13シリーズのセールスポイントの1つであるシネマティックモードはユーザーにもそれなりのセンスを要求するアート指向の機能であるのに対し、Pixel 6シリーズのモーションモード(流し撮り)や消しゴム機能はわかりやすいエンターテイメント指向の機能といえ、それぞれの企業カラーが出ている。

将来の製品では、両者ともに実現されていない機能を盛り込んでくる可能性は高いが、市場での位置付けやマーケティング、企業文化から考えて、根幹部分での方向性の違いは変わらずに続いていきそうだ。その意味で、やや気が早いものの、iPhone 14とPixel 7がどのような発展を遂げるのか、今から興味津々である。

先を見るほど、現在のハードウェア戦略が意味を持つ

Microsoftは、すでにHoloLensによってMR領域の製品を、同じくGoogleは、Google GlassでAR領域の製品を、それぞれAppleに先んじて商品化してきた。また、自動運転車の分野でも、Microsoftは自動車業界で普及している同社のエッジ&クラウドコンピューティングプラットフォームであるAzureを核として、Googleも親会社のAlphabetの子会社の1つであるWaymoによって、先行的な技術開発を進めている。

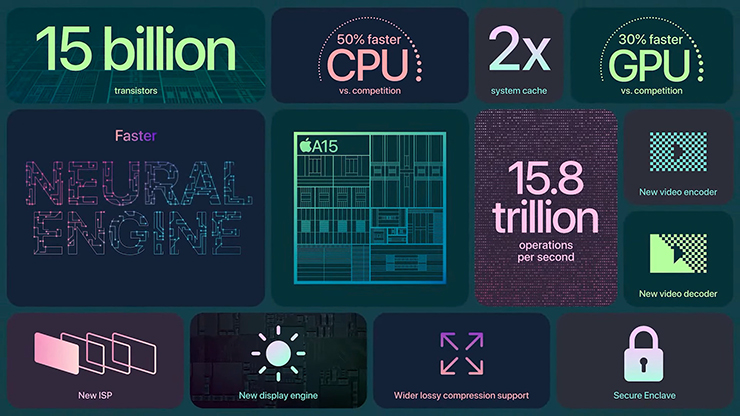

しかし、実際にプロジェクトを進めてきたからこそ、それらの分野ではソフトウェアのみならず、ハードウェア、特に様々なセンシングやプロセシングを担当するSoCが重要であることを身をもって感じているはずだ。そして、AシリーズからMシリーズチップの展開によって、その半導体開発能力の高さを見せつけ、今後、自分たちが先鞭をつけた市場への参入を予定しているAppleの動きを警戒し、注視しているものと考えられる。

Pixel 6シリーズは、Googleにとって曲がりなりにも初の独自コンシューマーレベルSoCであるTensorを世に送り出す器の役割を果たしたわけだが、今後は周辺チップの純正化を一層加速させて他社のAndoid製品との差別化を図るとともに、Appleに似た垂直統合的な半導体戦略を推進していくことだろう。それは、MRやAR、自動運転車など、これからの主戦場となる分野でリーダーシップを握るための鍵がそこにあり、スマートフォンによる量産効果を利用して、今から半導体の開発速度の向上とコストダウンを図っていくことが大きな意味を持つにほかならないからなのだ。

- 大谷 和利(おおたに かずとし)

- テクノロジーライター、AssistOnアドバイザー

- アップル製品を中心とするデジタル製品、デザイン、自転車などの分野で執筆活動を続ける。近著に『iPodをつくった男 スティーブ・ ジョブズの現場介入型ビジネス』『iPhoneをつくった会社 ケータイ業界を揺るがすアップル社の企業文化』(以上、アスキー新書)、 『Macintosh名機図鑑』(エイ出版社)、『成功する会社はなぜ「写真」を大事にするのか』(講談社現代ビジネス刊)。

2021.11.29 Mon